歷史上的今天│1949年 > 12月5日 > 北京新華廣播電臺(tái)正式定名為中央人民廣播電臺(tái)

1949年12月05日,北京新華廣播電臺(tái)正式定名為中央人民廣播電臺(tái)

中央人民廣播電臺(tái),前身是于1940年12月30日在中國(guó)革命圣地延安誕生的第一座人民廣播電臺(tái)------延安新華廣播電臺(tái)。1949年3月25日延安新華廣播電臺(tái)(撤出延安以后,改名"陜北新華廣播電臺(tái)")開(kāi)始在北平播音,使用北平新華廣播電臺(tái)呼號(hào),1949年12月5日,正式定名為中央人民廣播電臺(tái)。

歷史點(diǎn)滴|中央人民廣播電臺(tái)在太行山中井陘的歲月! 廣播電臺(tái)

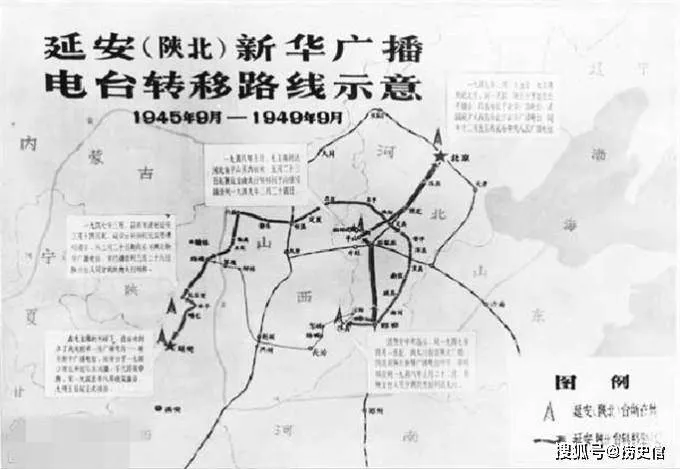

陜北新華廣播電臺(tái)的前身是延安新華廣播電臺(tái),是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)辦的第一座廣播電臺(tái)。1940年12月30日開(kāi)始播音,隸屬新華通訊社,1947年3月21日起改稱(chēng)陜北新華廣播電臺(tái)。隨著戰(zhàn)局形勢(shì)的發(fā)展,曾先后轉(zhuǎn)移到今河北省涉縣、平山縣及井陘縣庫(kù)隆峰村境內(nèi)播音。1949年3月25日,陜北臺(tái)遷進(jìn)北平,改名為北平新華廣播電臺(tái), 后定名為中央人民廣播電臺(tái)。

(作者 傅振華)1948年9月,“陜北新華廣播電臺(tái)”轉(zhuǎn)移到了河北省井陘縣庫(kù)隆峰村。

“陜北新華廣播電臺(tái)”的前身是“延安新華廣播電臺(tái)”,1947年3月中旬撤出延安,轉(zhuǎn)移到陜北的瓦窯堡,改稱(chēng)“陜北新華廣播電臺(tái)”,半個(gè)月后又轉(zhuǎn)移到河北省涉縣沙河村,1948年5月轉(zhuǎn)移到平山縣張胡莊,9月由張胡莊轉(zhuǎn)移到庫(kù)隆峰村。

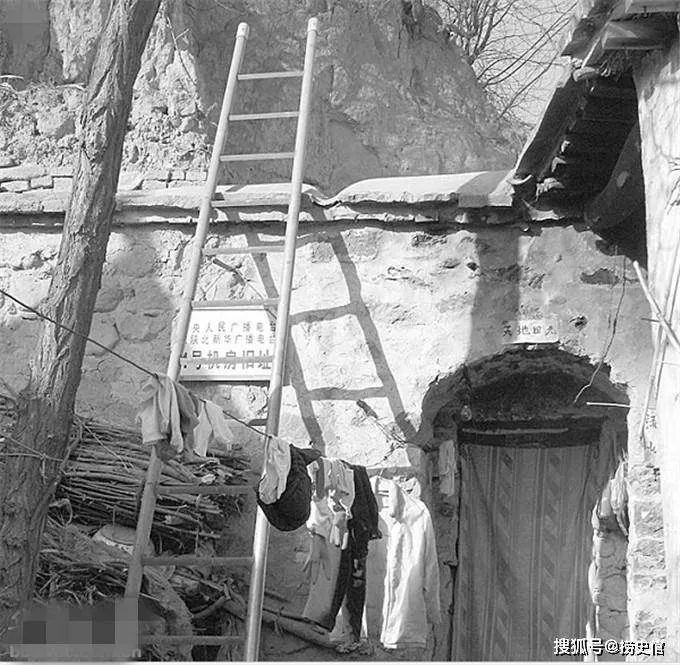

庫(kù)隆峰村北石龕下的發(fā)射臺(tái)舊址

電臺(tái)遷到庫(kù)隆峰村后,發(fā)射臺(tái)設(shè)在村北庫(kù)山寨腳下的北石龕,播音室設(shè)在西南窯的高貴昌和高二庭家。當(dāng)時(shí)由村干部韓忠喜、傅德禮、王樹(shù)九出面,動(dòng)員這兩家搬到別人家暫住,并由木匠傅從信、李鳳祥、傅過(guò)兵等人組織施工,拆掉高貴昌家的北房和高二庭家的南房,合成一個(gè)大院,把門(mén)窗都裝上了玻璃。播音的機(jī)器設(shè)備安裝在座西向東的土窯洞里面,兩家的南北廂房和東臨街房住著工作人員和警衛(wèi)人員。大門(mén)口設(shè)有崗哨,晚上,本村的民兵在大門(mén)口外面協(xié)助電臺(tái)的警衛(wèi)人員站崗。

播音室后面的東臺(tái)垴上架著4根40多米高的木桿天線,還有兩行電線桿,沿著東臺(tái)垴、泉子洼向南延伸,經(jīng)過(guò)蘆峪村到礦區(qū)的天護(hù)村,與那里的發(fā)射臺(tái)聯(lián)接。兩行電線桿,一行是由井陘礦務(wù)局第一礦引來(lái)的高壓電線,另一行是電話線。

網(wǎng)絡(luò)配圖

“陜北新華廣播電臺(tái)”隸屬于當(dāng)時(shí)的新華社,新華社和黨中央一起住在平山縣西柏坡村,社長(zhǎng)是廖承志,總編輯胡喬木。電臺(tái)的廣播稿件由新華社口頭廣播部編寫(xiě),由廖承志同志終審簽發(fā)。重要新聞和評(píng)論由毛澤東、周恩來(lái)、劉少奇等領(lǐng)導(dǎo)同志審閱修改。稿件由通訊員騎馬送到庫(kù)隆峰村的電臺(tái)播音室錄音后播出。有時(shí)因滹沱河漲水,人、馬都無(wú)法過(guò)河,就把重要新聞消息用電話傳給播音員,記錄下來(lái)再錄音播出。

1948年9月至1949年1月,中國(guó)人民解放軍舉行了舉世聞名的“遼沈”、“淮海”、“平津”三大戰(zhàn)役,“陜北新華廣播電臺(tái)”在庫(kù)隆峰村不斷把戰(zhàn)爭(zhēng)勝利的消息播送到四面八方。電臺(tái)還播送了大量的針對(duì)國(guó)民黨軍隊(duì)的宣傳稿件,起到了瓦解敵軍的作用。在此期間,毛澤東、周恩來(lái)等中央領(lǐng)導(dǎo)同志為電臺(tái)寫(xiě)過(guò)不少?gòu)V播稿件,僅據(jù)《毛澤東選集》第四卷和《毛澤東新聞工作文選》兩書(shū)所載,毛澤東同志在這一時(shí)期所寫(xiě)的消息就有《我軍解放鄭州》、《中原我軍占領(lǐng)南陽(yáng)》、《中共發(fā)言人就和談問(wèn)題發(fā)表談話》等10篇,還有《中國(guó)軍事形勢(shì)的重大變化》、《將革命進(jìn)行到底》、《評(píng)戰(zhàn)犯求和》等評(píng)論和述評(píng)9篇,還有專(zhuān)為陜北臺(tái)寫(xiě)的《人民解放軍總部向黃維兵團(tuán)的廣播講話》、《敦促杜聿民投降書(shū)》、《劉伯承、陳毅兩將軍向黃維兵團(tuán)的廣播講話》3篇廣播稿。周恩來(lái)同志寫(xiě)了《致七十二師文告》等廣播稿。在播送毛澤東同志為電臺(tái)寫(xiě)的新年獻(xiàn)辭《將革命進(jìn)行到底》時(shí),正值1948年12月31日,新華社社長(zhǎng)廖承志同志親自到庫(kù)隆峰村看望播音員和機(jī)務(wù)員,向他們拜年,還向他們講述了這篇獻(xiàn)辭的內(nèi)容和重要意義。

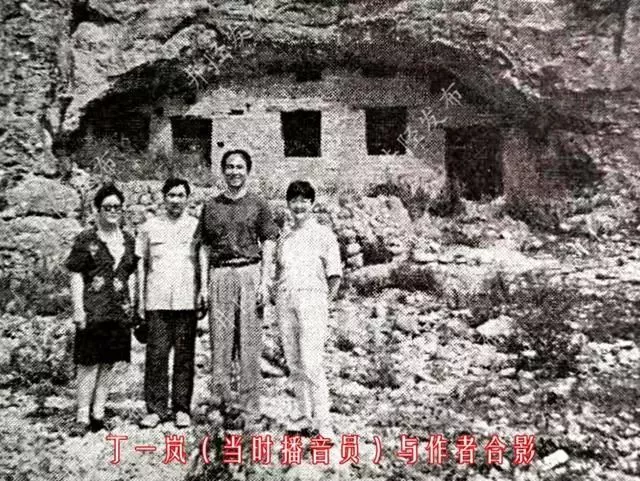

當(dāng)時(shí)任播音員的丁一嵐(左一)回訪故地

“陜北新華廣播電臺(tái)”在庫(kù)隆峰期間,電臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)、工作人員和警衛(wèi)戰(zhàn)士,與當(dāng)?shù)厝罕娊Y(jié)下了難忘的深情厚誼。高貴昌、高二庭、高四連、高太小、高八八等十來(lái)戶農(nóng)民把房子騰出來(lái)讓電臺(tái)占用,他們搬到別人家暫住,人多房屋小,十分擁擠,有的房子夏天漏雨,冬天透風(fēng),但他們自己克服困難,不給電臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)和村干部找麻煩。電臺(tái)工作人員家屬有的在本村小學(xué)讀書(shū),高愛(ài)春等人給他們看小孩。傅汝書(shū)、傅雁林先后給播音室食堂做飯。

電臺(tái)的干部戰(zhàn)士說(shuō)話和氣,待人熱情,平易近人,熱心幫助群眾。電臺(tái)有位孟祥毅同志,大家都稱(chēng)他“孟班長(zhǎng)”,經(jīng)常幫老鄉(xiāng)家干活。孟班長(zhǎng)很愛(ài)打籃球,還很愛(ài)逗老鄉(xiāng)家的小孩玩,經(jīng)常是一抱很長(zhǎng)時(shí)間,從不嫌臟嫌累。

電臺(tái)的領(lǐng)導(dǎo)和工作人員非常關(guān)心群眾疾苦,為老鄉(xiāng)們排憂解難。電臺(tái)的醫(yī)務(wù)人員經(jīng)常到老鄉(xiāng)家里為病人治病、打針?biāo)退帲共簧傥V夭∪宿D(zhuǎn)危為安。

電臺(tái)駐到庫(kù)隆豐村以后,使附近十里八鄉(xiāng)文化落后的山村有了新氣象。電臺(tái)在高太小家的房子?xùn)|北角上按著廣播喇叭,播放新聞、歌曲、戲劇等節(jié)目。當(dāng)?shù)氐娜罕娭宦?tīng)過(guò)電唱機(jī),不知道無(wú)線電廣播是怎么回事,趕集上店、走親訪友的人路過(guò)這里,總要停下來(lái)聽(tīng)一陣這新鮮玩藝兒,甚至有人專(zhuān)門(mén)跑幾十里路來(lái)聽(tīng)“洋戲”。有些不知就里的人還說(shuō):“八路軍真能,那么點(diǎn)個(gè)小東西,里邊兒能裝得下那么多人唱戲。”電臺(tái)還不斷給群眾放映電影,防口、洛陽(yáng)、楊青等村的群眾,晚上往返二十多里前來(lái)觀看,那時(shí)放映的電影,主要有《雞毛信》、《白毛女》等。

1949年3月5日,黨的七屆二中全會(huì)在河北省平山縣西柏坡村召開(kāi)。3月23日,電臺(tái)播發(fā)了這次具有重大歷史意義的會(huì)議公報(bào)。

1949年3月2 4日,是電臺(tái)在庫(kù)隆峰村的最后一次播出。3月25日,電臺(tái)隨黨中央遷往北平。電臺(tái)遷走時(shí),領(lǐng)導(dǎo)、工作人員和戰(zhàn)士與村里的干部、群眾依依惜別。

注:本文根據(jù)溫濟(jì)澤、趙玉明回憶整理。溫濟(jì)澤當(dāng)年是新華社管理委員會(huì)委員、口頭廣播部主任;趙玉明當(dāng)年曾在陜北新華廣播電臺(tái)工作。

(此文發(fā)表于《井陘文史資料》第三輯,1992年8月印刷。1995年,《燕趙都市報(bào)》、《燕趙晚報(bào)》曾予轉(zhuǎn)載。)

延安時(shí)期的新華廣播電臺(tái),它是中央人民廣播電臺(tái)的前身 廣播電臺(tái)

延安新華廣播電臺(tái)是中國(guó)共產(chǎn)黨創(chuàng)辦的第一座廣播電臺(tái)。 1940年春,中共中央決定成立廣播委員會(huì),由周恩來(lái)任主任,新華通訊社、中共中央軍事委員會(huì)三局等單位的負(fù)責(zé)人任委員,領(lǐng)導(dǎo)籌建廣播電臺(tái)的工作。原陜北新華廣播電臺(tái)1號(hào)播音室就在這件簡(jiǎn)陋的窯房里

原清志,被稱(chēng)為“中國(guó)對(duì)外廣播第一人”。原清志本來(lái)是地地道道的日本人,在日本出生、長(zhǎng)大,一直到25歲。受身為日本共產(chǎn)黨黨員的丈夫的影響,原清志反對(duì)日本侵略中國(guó),并認(rèn)識(shí)了一些在日本的中國(guó)進(jìn)步留學(xué)生。丈夫被捕去世后,在丈夫的中國(guó)朋友的介紹之下,25歲的原清志帶著女兒來(lái)到中國(guó),參加了八路軍,并加入了中國(guó)共產(chǎn)黨。

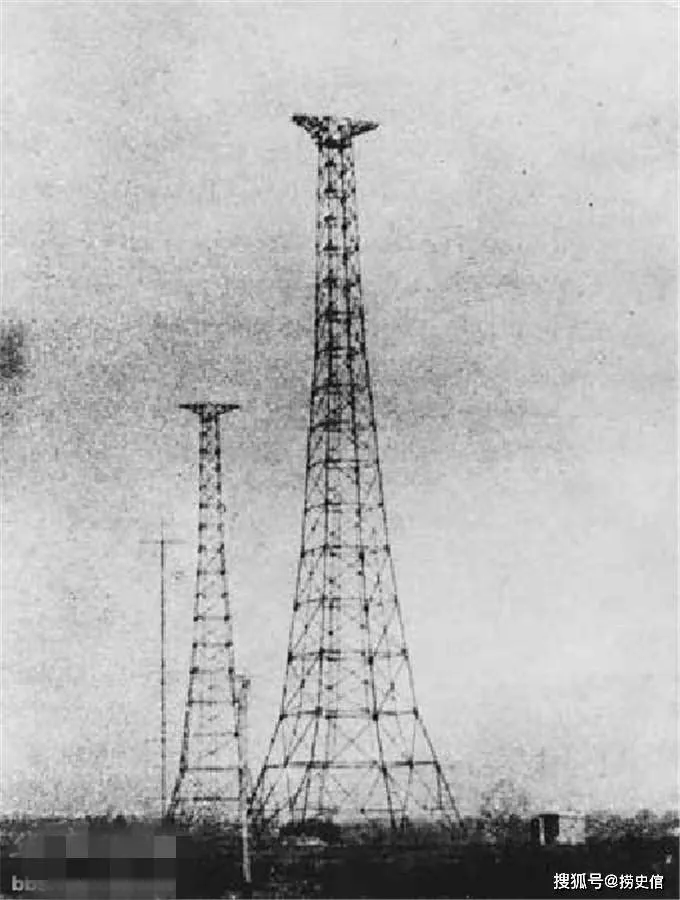

從1948年1月到1949年1月,陜北新華廣播電臺(tái)在今河北省石家莊市礦區(qū)和陘縣交界處的天戶村建立了一座發(fā)射電力為三千瓦的發(fā)射臺(tái)

1947年3月20日,延安新華廣播電臺(tái)改名為陜北新華廣播電臺(tái)。1948年5月,陜北新華廣播電臺(tái)轉(zhuǎn)移到西柏坡,在這里繼續(xù)播音,直到1949年3月轉(zhuǎn)移到北平。圖為陜北臺(tái)轉(zhuǎn)移線路圖

原新華社培訓(xùn)學(xué)校的窯洞

原新華社培訓(xùn)學(xué)校的窯洞

延安新華廣播電臺(tái)“紅色中國(guó)”英語(yǔ)播音第一人 ——著名英語(yǔ)播音員魏琳

建國(guó)初期北京新華廣播電臺(tái)的工作人員 1949年3月25日,延安(陜北)臺(tái)遷北平(今北京),改名為北平新華廣播電臺(tái),開(kāi)始具有中央臺(tái)的性質(zhì)。1949年6月,中共中央決定成立中央廣播事業(yè)管理處,管理并領(lǐng)導(dǎo)全國(guó)廣播事業(yè),廣播電臺(tái)從此與新華社分離。1949年9月27日,北平新華廣播電臺(tái)改名為北京新華廣播電臺(tái)。

1949開(kāi)國(guó)大典上的現(xiàn)場(chǎng)播音(左為齊越,右為潘捷) 1949年12月5日更名為中央人民廣播電臺(tái),成為全國(guó)性廣播電臺(tái)。