林州千年城池古城,竟是豫北有名的魚米之鄉(xiāng)

古城,位于林州市北35公里的濁漳河南岸,是任村鎮(zhèn)的一個行政村。《重修林縣志》中記載:“古城在縣北七十里,周圍一百六十步,高一丈五尺”。

這是一個古老的村落,村中的龍王廟、京城隍廟、古戲樓,見證著古城歷史的變遷;這是一個美麗的地方,是林州為數(shù)不多種植水稻的村莊之一,是有名的魚米之鄉(xiāng)。

上圖:八面九楞碑。九楞碑上的碑文是“大宋國相州彰德軍林慮縣古城村合社任安等虔心各拾凈財建立香幢,……居戶四十家,客戶三十一家……政和七年六月十五日立記。”(政和七年是公元1117年,為宋徽宗七年,距今已有八百多年歷史)。

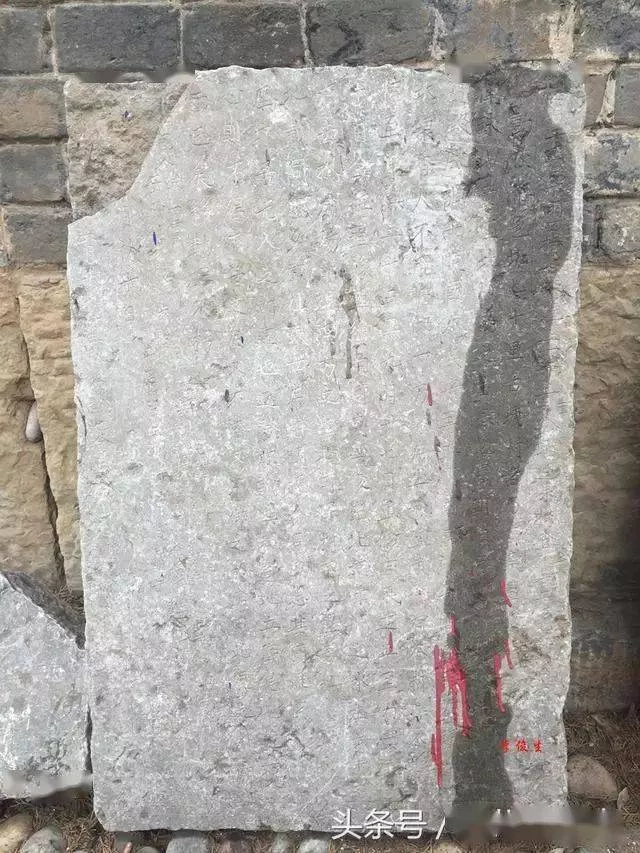

上圖:此碑上書“......林邑北七十里古城村者乃古崇臺縣......”

上圖:此碑上書“......趙王避暑之處......”

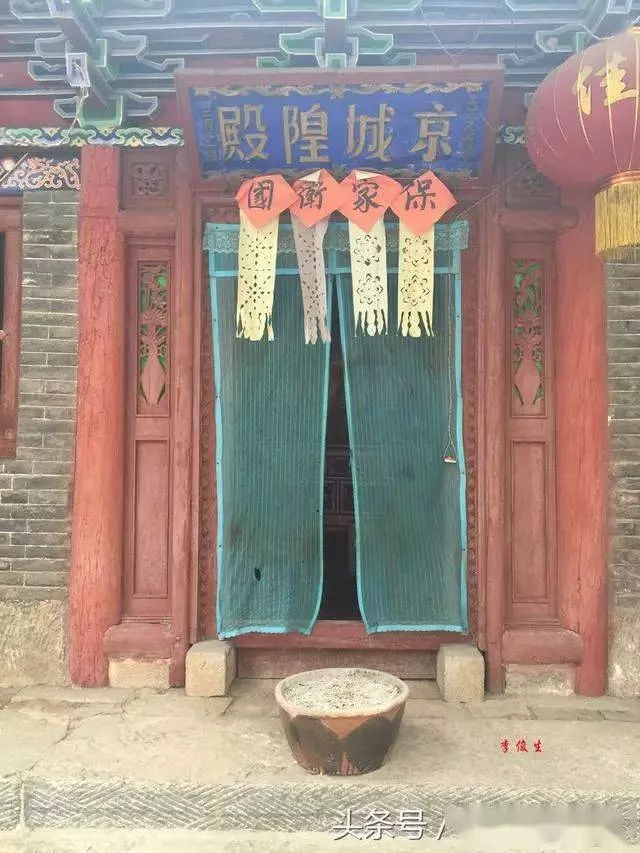

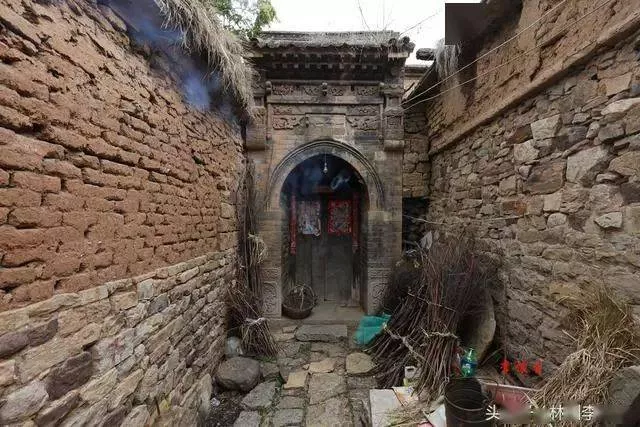

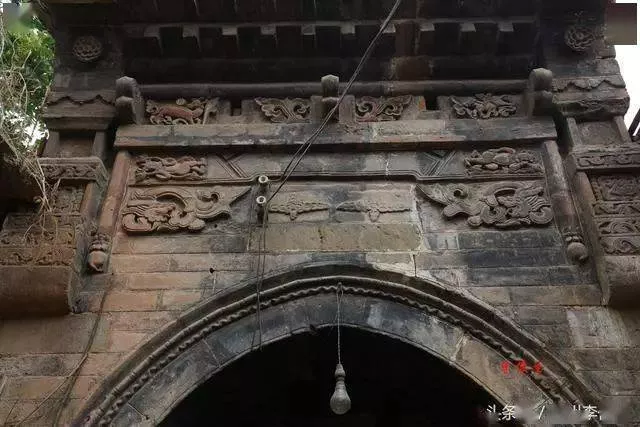

上圖:位于大廟內(nèi)的“京城隍殿”。這座城隍廟帶有個“京”字,這個稱呼一般由皇帝親封才可以,而且在古代城隍廟不是隨便建立的,必須是方圓行政區(qū)劃的中心城市才可以擁有,也就是說必須有城池的地方才可以建立城隍廟。“京”字彰顯古城肯定不一般。

上圖:位于大廟內(nèi)的龍王廟和八角亭

上圖:古戲樓。正月初八、三月十八、六月十五有劇團唱戲

上圖:古對臼

上圖:龍頭碑

上圖:壘到墻上的、鋪到地上的古碑有上百塊

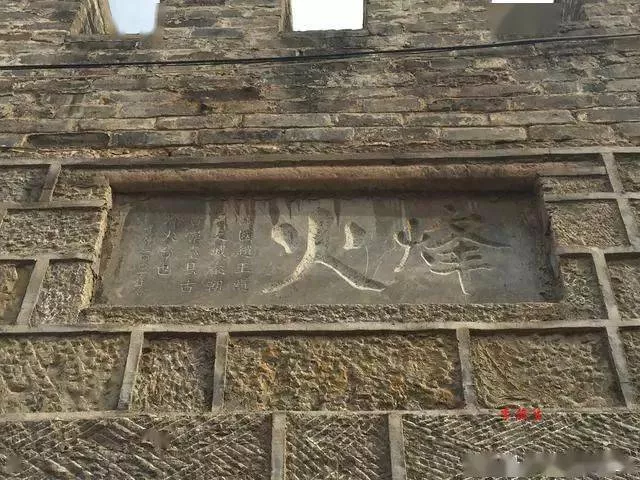

上圖:烽火臺

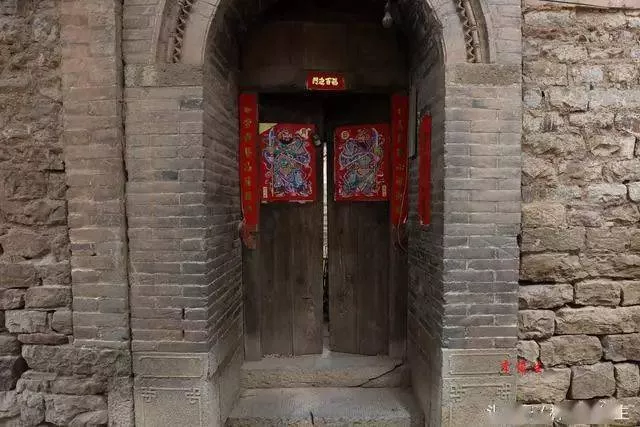

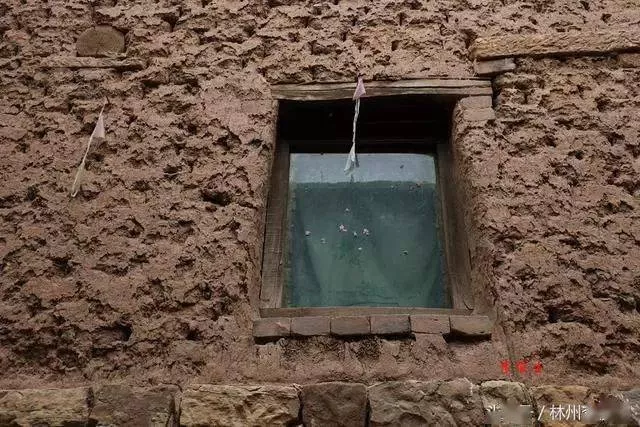

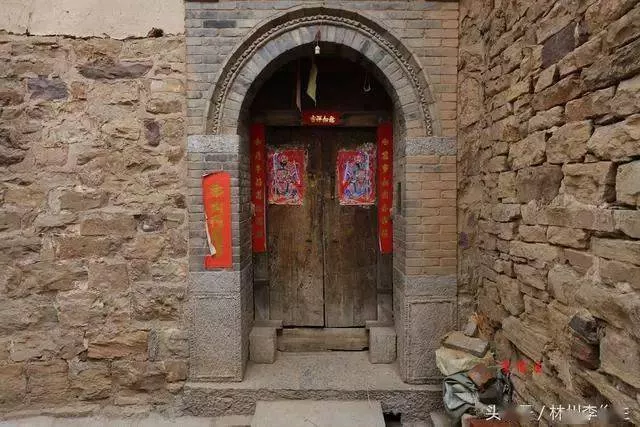

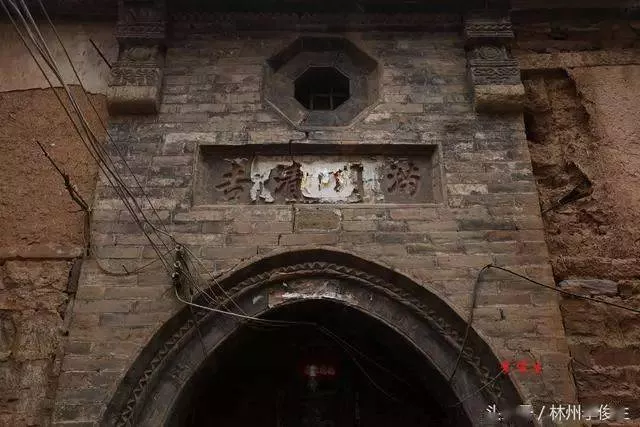

上圖:保存完好的古門樓

上圖:打麥老人

上圖:紅旗渠報社陳廣紅的父親

千年之前,古城到底是怎樣的一座城池,值得考古專家認真研究!!!古城至今還在謎中。林州李俊生

魚米之鄉(xiāng)的三河,最具煙火氣和最世俗化的千年古鎮(zhèn),閃爍在水光中 魚米之鄉(xiāng)

魚米之鄉(xiāng)的三河,最具煙火氣和最世俗化的千年古鎮(zhèn),閃爍在水光中

水光里的三河古鎮(zhèn)

魚米之鄉(xiāng)的三河,閃爍在水光中。是最具煙火氣和最世俗化的千年古鎮(zhèn)。它在時光中覓渡與逝水的故事,驅(qū)使我們懷舊地向那農(nóng)耕文明的煙火處靠攏。時間上游一滴水融入,一滴水增加,使本來就水映天,天映水的民間三河,從最初的樣子伸展成現(xiàn)在的魅影。走進2500年的舊時光疊加的空間,人在從前與此在之間被時光水反復映照,人在清澈又晶瑩的世俗里,清明、淡遠與明亮之感油然而生。

因豐樂河、杭埠河、小南河三水流貫其間而得名的三河,將漂浮在時空河水上的記憶波動起來。古鎮(zhèn)在守望中順河抒情起來。寧靜與遼闊并存的小鎮(zhèn),鄉(xiāng)愁從水面,泛上石板小街。如詩歌一行行趕集的腳步,輕重地簽敲在石板路上,被無數(shù)朝代人磨得發(fā)亮的石板,顯露出一種音符來。

水鳥鳴翠的柳蔭,輕搖晨曦里的炊煙。臨街商鋪卸下門板聲,將琳瑯滿目的商品空間一板一板打開,敞亮起來的街道就如說書人的驚堂木,敲響、拉開,清新、明快的小廬劇,就從生活故事中心的后院竄出來,開始經(jīng)歷世俗化的步調(diào),繁榮成街上熱鬧的形態(tài)了。前街古石板的街巷,就在清亮的音樂句逗聲的唱詞里醒過來。千年日月裝訂的舊街老線裝書,(街兩邊白色的墻體,就像街書的縫線)就開始還原生活。

推開一扇門,打開一扇窗,被水夜化的夢泛春的氣息,從樓窗伸出頭來。樓下,煙火早點香氣的漣漪,撩得她舔舌頭。遠看河水上的東方,再轉(zhuǎn)俯視人頭攢動的街道,一邊梳頭,一邊自言自語說,今天是個好天氣。然后,好心情隨太陽一起升高。

其實,最早打破三河寧靜的不是咿呀下店鋪的門板聲,而是沾著星光沿著河道,前來三河趕集小船的彈漿聲。這種鄉(xiāng)村與遠方相互靠近的時光,透出一種人氣,靠近碼頭,就是三河一個個鮮活的故事,那心靈流動的香氣,柔情似水地翻開水光中的三河早晨。

有多重寬窄安靜的古街,就這樣,被一種傳承的生活與游客的歡樂聲一一鑿開。游客如詩歌在街上跳躍,原街上的居民如小說,在細節(jié)的化地做著,耐讀耐看又好吃的地方美食文字。

越界引誘著剛離夢不遠的人,在商鋪,米酒、米粉餃子、米做的糕點氣場里,跳躍并回味在悠長里。趕早集走過牛皮糖、酥糖、麥芽糖、茶干、豆腐等特產(chǎn)商店,人早就被飄香著一方水土的味道誘惑。被這些物化的美食俘虜,剛坐下,下意識摸一摸口袋,狠狠心說,老板,來兩個米餃。追尋生活香氣的人們與游客,順著時間的小街,自行樂道地交融在三河水養(yǎng)的熟食絮語里。

鎮(zhèn)上的許多人都說不清,故事里的三河發(fā)源哪里?但生活在水光中的人們,都知道三條河流(豐樂河、杭埠河、小南河)的流淌,養(yǎng)育著生活在這片土地上所有的生命。時間里河水交叉著三河,有時河水陌生化的泛濫,也使古鎮(zhèn)人溢出愁容。

完成“知道”,我用春天的腳步,在三河的古鎮(zhèn)上梳理心情。比唐詩古老,如唐詩流暢的街面建筑,延宕著一種氣韻。穿過時間蟲洞與孔橋的游客,如水光里的魚,一波一浪在各街上流淌。水波擴展起來,喚起古鎮(zhèn)精神與游客情感的共鳴。

上善若水中的三河,為游客呈現(xiàn)著“年代久遠”的閱讀,我也想在水光中,得到某種啟示性的照亮。水道貫通總面積29平方公里的三河,就以古巷、古橋、古城墻、古廟、古茶樓等老東西,釋放著千年的生活能量。

鄉(xiāng)野水通的三河,以小南河為中軸,沿河成街,以碼頭為端點、河道為邊沿,輻射狀地衍生出數(shù)條古商業(yè)街。老民居幾乎都是二層。一層為商鋪,二層為居住。以“街巷”為骨架,連接眾多窄巷,串起成片民宅,街巷宅院相對規(guī)整。街巷體系呈樹枝狀,主街與支巷以“十”字連接,將古鎮(zhèn)凌駕于三河河堤之上,中間留一條青石板路形成古街,由方向區(qū)分為南街、北街、西街三條主街,街道與支巷構成了古鎮(zhèn)的主要交通要道。除此之外,這里還有北方的合院形式和南方的天井院。當我走進劉同興的農(nóng)莊,就聞到一種少年曾經(jīng)聞過的味道。因為我外婆家,就在這里不遠的樊家渡,也開過米店,走進這里手摸一摸量米的各種舊器物,還真有氣場接通的感覺。

我在這里轉(zhuǎn)悠,總想追問原本的生活,人在半明半暗的光波中,走向那個在外婆家頑皮的少年。我就如爬草堆一樣,爬上二樓,下到一樓。然后又重新安排順序,將我的精神活動,在這屋里展開。

一棟二層木樓,三十二個房間的暗物質(zhì),以不同的米、布、鹽以及黑、白、灰的色調(diào),為我釋放著米店曾經(jīng)的生意語匯。我把更多的情感移植生活區(qū)域,自行分開小農(nóng)與商家的不同。二進為走馬轉(zhuǎn)心樓,這是外公外婆家沒有的。后三進都是平房,但三進是敞廳,用于接待來客,四進是香屋,用于祭祀祖先,五進是居住宿舍,建筑面積700平方米。走在另一種模式的舊時光里,劉同興隆莊當鋪中堂內(nèi)部的隔扇門。格心為“井”字欞花圖案;裙板裝飾以圓“壽”雕刻,四蝙蝠環(huán)繞其外;絳環(huán)板上施以浮雕花卉圖案,打破了整板和大面積面板的沉悶,顯示出玲瓏活潑的趣味;檻窗格心有冰裂紋樣和井字紋樣。讀著米文化泛起的歷史微瀾,不得不贊嘆,這三河的建筑布局與富足的空間所呈現(xiàn)的水文化的生活格局來。

我在三河縱橫交錯的建筑場景里轉(zhuǎn)悠,水文化內(nèi)在的經(jīng)緯總是一橋又一橋地從水面延伸著小鎮(zhèn)人的敘述。當我站在歷經(jīng)千年的風雨洗禮的“三縣橋”上,時光水凝成一道道金光,折射閃爍在流淌的水面上。

說水做得三河,不能不說這里的“渡”與“橋”。早年的三河人來往水上,不像現(xiàn)在這樣方便,一邁腳就過橋,而是要擺渡。生活在三河的人,都有擺渡的經(jīng)歷。傳說當年,擺渡得有個姓曹人稱“曹大渡”,因其為人兇狠、收費苛刻,這個渡口又稱為“閻王渡”。有一天,有位和尚來到三河在此擺渡,這位和尚人稱苞和尚,但并非姓包而是因為他的脖子后面長了一個皰,而得此名擺渡時因收費,皰和尚和曹大渡發(fā)生了爭執(zhí),皰和尚深有感觸決意在此建一座橋,方便兩岸百姓于是皰和尚四處化緣、募捐,傾其所有,黑發(fā)人變成了白發(fā)人,終于建成了這座三縣橋,在橋竣工前皰和尚不幸因積勞成疾歸天了!所以三河人民也親切的稱這座橋為石頭大橋,因為最親切的名字才能表達人們最真切的心。

我鼻息著水味里的氣息,也辨聽著早已碎成泡沫,并還漂浮在水面的三河往事物語。用糯米汁、明礬、雞蛋清等一些材料攪拌在一起灌入石縫中,將腳下這一塊塊的大青石粘在一起的橋,還在用龍頭與龍尾,講述著水情變化。這龍頭與龍尾并不三裝飾,而是洪水警戒線,水淹到了龍頭,那就提醒大家這水可大了。

過橋,一踏上井然的老街,老建筑上暗淡的時光,就悠然著我的眼神,窗、梁、門簾裝飾,就筆畫構建起我的心情。由黑、白、灰、棕紅、土黃5種顏色組成的三河民居,以抬梁式和穿斗式,呈現(xiàn)著老舊的歲月。人再過眼古鎮(zhèn)建筑傳統(tǒng)木構形式上的屋頂、墻面、門窗、鋪地以及工藝,頂面板上置青瓦,仰瓦和扣瓦相結合,有種享受在傳統(tǒng)工匠精神的氛圍里。街屋上片片小青瓦鋪成的屋頂,在水光中閃爍著光芒,民間故事黏合起來的小巷,碰撞著身體,又讓人聯(lián)想很遠。

我走在三河時間之秩與空間之維上,三河滄桑巨變的歲月,凝結在街巷、建筑上的語匯,如漢字的筆畫,變化架構著我的心境。我沿街聞著充滿歷史的味道,走在古鎮(zhèn)水汽淋漓的水墨畫中,人像流動的牧歌,在街上游走。

突然,一個牌子上的字,凝結在瞳孔里。楊振寧舊居。南街上的,是一座始建于明清時期的民間宅院,它的前身原是三河孫大生老字號藥鋪。重新修葺的楊振寧舊居,是一座典型的磚木結構的明清風格宅院,粉墻黛瓦,雕梁畫棟,飛檐翹角。循兩級石階而上,抬眼便可望見門楣上的“楊振寧舊居”字樣,木門格扇,鏤刻雕花,頗具古樸意境。

踏進門來,三進三落的庭院在眼前鋪展開來,從前廳透過玄關扇門,一眼就能穿過中廳直到后院后廳。前廳右側,一幀楊振寧博士巨幅照片占去半個墻面,這里還配置了一套電視音響設備,專門播放央視《走遍中國——楊振寧》的專題片和當年楊振寧榮獲諾貝爾獎頒獎紀錄片片。穿過天井就是中廳,這座二進房屋是整個舊居的主體部分,偌大的廳堂內(nèi),自左而右陳列著一整套圖片與實物資料,從少年求學、青年獲獎,到留學授教、回歸故里,詳盡記錄楊振寧先生大半生奮斗歷程。

我的中學老師楊金榴夫婦就坐在中堂的椅子上,我與同學蔣慧文一起站在老師面前,暢談起家庭、環(huán)境對一個人的影響。一個家庭,愛的能量與文化知識的積累,達不到一定的高達與水準,是很難培養(yǎng)出高尖端大格局人才的。我反復看著老師背后楊振寧苦讀的蠟像,用我的思維,在這個老師與楊振寧的空間追尋逝去的時光。我還鼻吸老屋陳舊的泥土與散枝生長的植物的味道,懸浮在這空間里的氣味。我感到這里的空氣中充滿了寂靜的精粹,潮濕使老屋“發(fā)酵”出一些時令的氣味來。我就在這三進三落的庭院里,尋找歲月生發(fā)的記憶,還想從伸縮的建筑木紋理里,察看出一段三河的人文香氣的紋理來。我看著楊振寧幼年讀過的《三字經(jīng)》《百家姓》《千字文》等書,頓時生出親切感來。我幼年在外婆家也見過這些書。可我把它們都當過時的東西,只是好奇地閑讀,而沒有用心讀過。

歸來是少年的我,在楊振寧少時的背景里走著,總想在這片歲月投影的畫面里,尋找到一種屬于三河的答案。193年10為避戰(zhàn)亂“跑鬼子反”,在母親率領下,楊振寧與弟妹從合肥乘著“小火輪”穿巢湖來到外婆家。少年楊振寧追隨廬南中學遷至古鎮(zhèn)三河肥南中學(今))讀書,與母親一同寄住在此。從避戰(zhàn)亂到三河的第一天起,他是怎樣感知感恩三河的養(yǎng)育之恩,把三河的人文與柔情吃進肚里,然后用這知識與親和的力量和閱歷,當做人生攀登的梯子,把正義與善良作為登高的力量,喝著三河水,就在四面水光的映照里,一步步走向人生大格局的。

我想透過三河的水光,看到更多上善的東西。因為三河不僅僅只是出了個楊振寧,還有一串響亮中國的名字。這些從生活的不同方向匯入三河的人,攜帶著自身信息,使三河人文在水光中豐富起來。使三河成為人文薈萃之鄉(xiāng),這些人又反哺三河,使三河聲名鵲起,在時間的演變中,生長成了皖中商貿(mào)首鎮(zhèn)。三河人,耳熟能詳?shù)囟寄軋蟪鲆淮?a href='/mingren/' target=_blank>名人,從春秋的伍子胥,到三國的周瑜、曹操,再北宋名臣的包拯,再到現(xiàn)代的孫仲德,當年皖西北獨立游擊師長,后當副省長,董寅初新中國成立后,為上海政協(xié)副主席,1993年,任全國政協(xié)副主席。還有抗日名將孫立人,大商劉同興,更有著名詩人劉祖慈等等。而他們的少年就在三河溫情的懷抱里生長,就如今天書聲瑯瑯的三河中小學校的學生一樣,懷著感恩的心,認定知識就是力量,勤奮讀書,發(fā)憤圖強,用學到的知識報效祖國,以天天向上的心態(tài),走向人生更大的舞臺。

我本想到沿河巷,去看劉祖慈詩人的故居,因為他是我哥凌代坤的詩歌老師。詩人劉祖慈,一片熱情的葉子,一片會歌唱的葉子,于今年3月30日隨風而去了。當年我朗誦過他的詩《為高舉的和不舉的手臂歌唱》,并獲得好評。還想與我三河的文友夏威聯(lián)系,交流一下情感。最近的一次青島筆會見面,也一晃幾年過去了。可眼下我的中學老師要陪,就沒好意思說出口。

我與我的中學老師,就在國粹樓對岸,柳葉飄飄的水邊照相留影。然后,悠然地走向三河的古城墻。手撫摸著古炮臺,在三河水光塔影的映照中,想著三河古鎮(zhèn)一些歷史上無法解釋,又在黑暗與光明中并存的離奇。(如這里怎么就成了淮軍的發(fā)源地,太平軍的三河大捷,更有隨時間水流淌的廬劇之聲等等)。想象著水聲滋潤與潤發(fā)的2500多年的三河,然后,向更遠的地方眺望。

作者簡介:凌代瓊,安徽銅陵人。中國散文學會會員,安徽省作家協(xié)會會員。多次獲全國各類散文獎。發(fā)表各類文學作品140多萬字。

收藏

舉報

歷史古韻和豐富物產(chǎn)的魚米之鄉(xiāng),探尋那一抹秀美,那一份溫婉 魚米之鄉(xiāng)

江南的靜雅讓人掛念著青石板路的印象!大運河邊,碧波微漾,, 古堰邊上,蘇韻悠長, 老子山間,鐘靈琉秀。 都說每個女子靈魂里皆有顆溫婉的心, 而從小生活在小城里的我, 因特有的地理環(huán)境原因總會有些浮躁不安, 直到來到了江蘇淮安, 這個富有歷史古韻和豐富物產(chǎn)的魚米之鄉(xiāng), 心緒開始漸漸沉靜下來, 我開始探尋那一抹秀美, 那一份溫婉。

漫步在淮安市的楚州區(qū),鎮(zhèn)懷樓在這里聲名顯赫,這個古建筑建于宋代,復修于明清,外貌滄桑,城樓峻拔。鎮(zhèn)淮樓原為鎮(zhèn)江都統(tǒng)司酒樓,明時曾置“銅壺刻漏”,用以報時。后又因其扼于城中,樓下拱門為南北交通要道,故有“南北樞機”之稱;清同治年間改稱“鎮(zhèn)淮樓”,因淮水經(jīng)常泛濫,“鎮(zhèn)淮”之名,取其鎮(zhèn)壓水患之意。民國年間又改稱“中山樓”。漫步路下,讓人唏噓歷史的滄田巨變,感嘆歷史就如流水一般帶走了一代又 一代。

離這里不遠的漕運博物館廣場,是楚州區(qū)的中心地帶了。廣場從南到北占地很大,博物館是兩層的磚房,聳在廣場中央。廣場兩邊商鋪林立,很是熱鬧。沿右側路邊走走,窄窄的步行街,擠滿了服裝百貨商店,路邊小吃擠了許多女孩,生意紅火。

再回廣場向南走,來到“總督漕運公署遺址”,這里記錄著省政府2002年立的省級文物單位的碑。漕運者,水上運糧也。漕運和運河有關,據(jù)說清朝在山陽縣設漕運總督(這山陽是淮安縣的曾用名),總攬七省漕運事務,運糧船到此都要通關查驗,歷史上先后有237任總督,皆為2品高官,鼎盛時這里有房213間,駐兵2點2萬人。清末,國力衰退,運河失修,漕運退出,官署撤掉,公署衙門也在后來的戰(zhàn)火中毀掉,現(xiàn)在看到的巳是1982年恢復重建的假古董了。

在這不遠處還有一處韓侯祠。我們來到這里,發(fā)現(xiàn)小小的一個院子,正中一塊石碑,刻了“靈武冠世”四字。正屋中間立了韓信的像,“乞食于漂母,受人于胯下”,小時候在書中讀過這位歷史名人,稍大些知道有蕭何月下追韓信,以后讀書多了,知道他是個杰出的軍事家,十面埋伏,四面楚歌,明修棧道、暗渡陳倉,韓信將兵、多多益善等,皆是寫的韓信。

記得來時,在楚州區(qū)的十字路口,街頭綠化中立了韓信一塊碑,上書“漢淮陰候韓信故里”,兩側有警示語:“文官下轎,武官下馬”,可見這位名人的社會地位。

這里還有最著名的——周恩來紀念館,周總理的紀念館建在勺湖內(nèi),很大的一片水。館占地很大,沿湖展開,與湖相融合,隔水看館較壯觀。進館前,我就注意到了館外種植了許多的枇杷樹,我想晚春時節(jié),這里一定碩果累累。紀念館分為三個部分,由南到北在一條中軸線上。免費領票,參觀要檢票。紀念館第一部分為主館,是個四角方亭,石材,隔一片廣場與水相鄰。亭的外形象江淮大地上的牛車亭,寓意總理循首為民作老黃牛。瞻仰周總理紀念館,聆聽偉人生活故事不忘歷史,是的,周總理他永遠活在人們的心中。

夕陽下陽光柔柔地撒在我們的身上,光影交錯,回首淮安,有點不舍這里的老城韻味,我們踏上歸途雖然喜歡,也要離開,這就是人生。